「カグラバチはどこで読める?」

「あらすじや登場人物について詳しく知りたい!」

「見どころや評判は?」

と気になっている方も多いでしょう。

この記事では、そんな方のために、「カグラバチ」を徹底解説!

どこで読めるのか、物語のあらすじ、登場人物の魅力やファンが注目する見どころポイント、レビュー、さらには、作品を生み出した外薗健氏についてもご紹介し、作品の魅力を深掘りしていきます。

- カグラバチはebookjapanで読める

- あらすじや主要な登場人物に関する詳細

- 作品の見どころや他の読者の感想レビュー

カグラバチはどこで読める?ebookjapanで読めます。

『カグラバチ』を電子書籍で楽しみたいなら、ebookjapanがまず第一の選択肢としておすすめです。

ebookjapanでは『カグラバチ』をすぐに読むことができ、集英社の人気作品が多数取り扱われている点でも信頼性があります。

さらにebookjapanの特長は、初回特典が非常に手厚いことです。

初めてログインしたユーザーには、70%OFFクーポンが6回分も配布されます。

これは1冊だけでなく、複数回に分けて使えるため、『カグラバチ』のように続きが気になる作品を少しずつ読み進めたい方にも嬉しい仕組みです。

ebookjapanで読むメリットとは?

ebookjapanには、以下のような利点があります。

- クーポンの配布頻度が高く、キャンペーンが豊富

- PayPay決済に対応しており、ポイント還元を受けられる

- ブラウザやアプリから簡単に読書を始められる

こうした機能や特典を利用すれば、紙の書籍よりも安く・早く『カグラバチ』の世界に触れることが可能です。

▼ebookjapan公式サイト

カグラバチはこちらから

作品のあらすじ・ネタバレ・概要

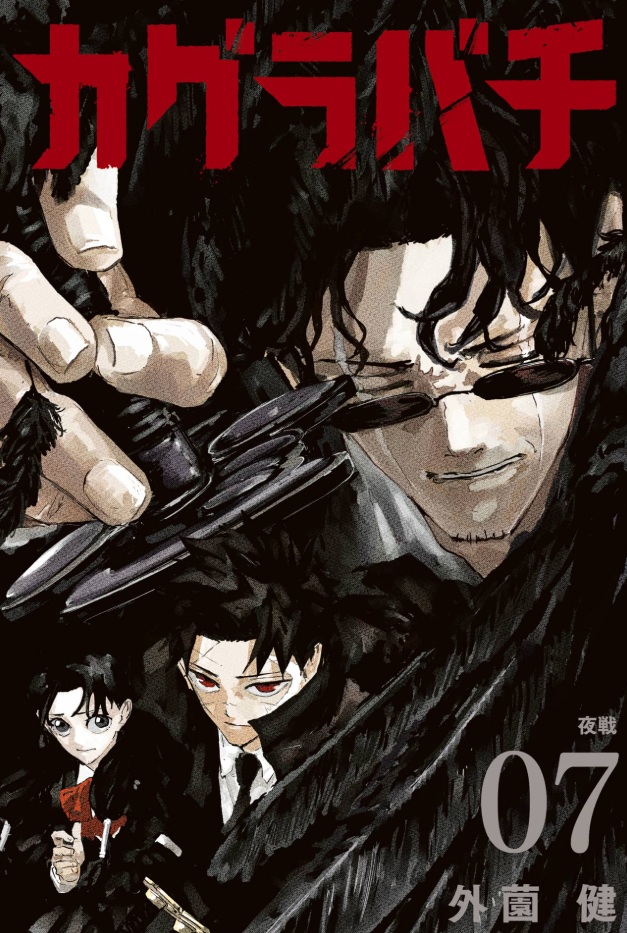

『カグラバチ』は、圧倒的な画力と緻密な戦闘描写で話題を呼んだ剣戟バトルアクション作品です。

舞台は現代日本をベースにしながらも、妖術と呪物が日常に潜む異能世界。

その中で、主人公・六平千鉱は、自らの運命を大きく変える復讐の旅に身を投じていきます。

平穏な日常を引き裂いた「毘灼」の襲撃

千鉱は、伝説的な刀匠である父・六平国重のもとで、日々鍛錬に励む少年でした。

穏やかな日々の中で、刀匠としての技術と哲学を受け継いでいた彼の運命は、突如として崩れ去ります。

謎の妖術師集団「毘灼」による襲撃。

それにより、国重は無残にも命を落とし、彼が鍛え上げた6本の妖刀も奪われてしまいます。

この事件は、千鉱の内に深い怒りと悲しみを植え付け、彼の人生の軸を復讐へと大きく転換させることになります。

父の意志を継ぐ「七本目の妖刀」

父が最後に遺した妖刀「淵天」は、ただの刀ではありません。

その刀には、“金魚”という一風変わったモチーフをもとにした異能が宿っていました。

千鉱はこの妖刀を手に取り、父の親友である柴登吾の導きのもと、毘灼の行方を追っていきます。

彼にとって淵天は、単なる武器ではなく、父の生きた証であり、自分の信念を貫くための象徴でもあります。

「淵天」が持つ三つの力

千鉱が操る「淵天」は、3つの異なる能力を発動できます。

- 涅:相手の攻撃を受け流す防御的能力。

- 猩:高温の斬撃で一気に間合いを詰める攻撃特化型。

- 錦:金魚を模した幻影で相手の意識をかく乱するトリッキーな技。

この三種の能力を戦況に応じて使い分けることで、千鉱の戦闘スタイルは極めて多彩であり、読み応えのあるバトルシーンが展開されます。

敵も味方も一筋縄ではいかない、奥深い章構成

前述の通り、物語は章ごとに異なる敵や状況が描かれ、テンポよく進行していきます。

たとえば、「VS双城編」では、孤児の少女シャルを狙う非道な武器商人・双城厳一との戦いが描かれます。

彼の持つ欲望と執念は、単なる悪役では終わらない深みを持っており、千鉱との対比が光るエピソードです。

また、「楽座市編」では、闇のオークションで売買される妖刀「真打」を巡り、さまざまな勢力が交錯します。

このエピソードでは、戦闘だけでなく策略や駆け引きといった頭脳戦の側面も強調され、物語の奥行きをより一層深めています。

少年の復讐が、やがて世界の真実に迫る

千鉱が追い求めるのは、父を殺した敵を討つことだけではありません。

物語が進むにつれ、妖刀に隠された秘密、毘灼の目的、そして国重の死の裏に潜む陰謀が少しずつ明らかになっていきます。

復讐の旅が、いつしか世界を揺るがす運命の渦へと発展していく。

『カグラバチ』は、そうしたスケールの広がりと人物描写の深さを兼ね備えた作品です。

単なるアクション漫画にとどまらず、「刀」と「心」を軸に描かれる人間ドラマとしても読み応えがあります。

主な登場人物

『カグラバチ』の世界をより魅力的にしているのは、剣と妖術が交錯する物語の中で、それぞれに強い信念や過去を抱えながら生きるキャラクターたちです。

ここでは、物語を牽引する主要キャラクターたちを紹介します。

六平 千鉱

本作の主人公であり、読者がもっとも感情を重ねやすい存在。

父親譲りの剣術と強い正義感を武器に、復讐と成長の道を進んでいきます。

左頬の大きな傷は、かつての事件で負ったものであり、彼にとっては「怒り」と「誓い」を刻んだ生きた証です。

表情こそ冷たく、感情を表に出すことは少ないものの、困っている人間を放っておけない優しさを内に秘めています。

千鉱が手にする妖刀「淵天」は、単なる武器ではなく、父が残した“魂の継承”。

この刀と共に戦う姿は、戦闘シーンだけでなく、心情の機微を描く場面でも読者の胸を打ちます。

柴 登吾

千鉱の旅に欠かせない相棒の一人。

軽妙な関西弁とおちゃらけた態度が印象的ですが、その裏に隠された冷静さと実力は本物です。

瞬間移動の妖術という特異な能力を持ち、戦闘では機動力と奇襲において無類の強さを発揮します。

千鉱の父・国重とは旧知の仲であり、千鉱にとっては“兄貴分”としての役割も果たしています。

シリアスな場面でのギャップや、戦いの中で見せる冷酷な判断は、彼の過去や覚悟を感じさせる重要な要素です。

漣 伯理

「楽座市編」で登場する、漣家の異端児とも言える少年。

家系内では“使い物にならない”と蔑まれてきた過去を持ち、強い自己否定感に囚われています。

しかし、千鉱と出会ったことで、自分の中に眠っていた勇気と誇りを取り戻していきます。

その成長過程は読者にとって感情移入しやすく、仲間を守ろうとする一途な姿勢は心を打ちます。

戦闘力こそ千鉱や柴に及びませんが、彼の存在はチームの絆を象徴する大きな支柱となっています。

六平 国重

千鉱の父であり、物語全体の精神的支柱でもある伝説の刀匠。

既に物語の開始時点では故人ですが、その存在感は全編を通じて色濃く残っています。

彼が遺した七本の妖刀、そして「刀は命を奪うためでなく、守るためにある」という信念が、千鉱の行動原理となっています。

弟子や仲間からの信頼も厚く、彼を慕う者たちが物語の要所で千鉱を支える形となって現れます。

父と子の絆、そして“技術に込められた思想”というテーマを象徴する存在です。

毘灼

物語の黒幕的存在であり、千鉱の宿敵。

妖術師たちによって構成された謎多き集団で、目的や行動理念は未だ多くがベールに包まれています。

統領の「幽」は冷酷かつ理知的な策略家。

対して「昼彦」は千鉱と年齢が近く、戦闘狂という性格でぶつかり合うたびに強敵として成長を見せます。

毘灼は単なる悪の組織ではなく、各メンバーがそれぞれの思想を持ち、物語の展開に深みを与えています。

神奈備

表向きは妖術師を統括する国家レベルの公的機関。

しかしその実態は、千鉱にとって時に壁となり、時に味方ともなる複雑な立場の存在です。

妖刀の取り扱いに対して厳格な姿勢を持ち、個人が妖刀を所持する千鉱には警戒心を抱いています。

幹部には、冷静沈着な戦闘能力を誇る「香刈 緋雪」、そして柴の旧友であり、過去に何らかの因縁を持つ「薊 奏士郎」が登場。

いずれも一筋縄ではいかない曲者揃いで、彼らの動向は物語を大きく左右する要素となります。

作品の見どころ

『カグラバチ』は、単なるアクション漫画にとどまらず、緻密な演出と深いテーマ性を備えた作品です。

その見どころは、ビジュアルの迫力だけでなく、異能バトルの創意工夫や人間ドラマの深みなど、多岐にわたります。

映画のような臨場感ある剣戟アクション

『カグラバチ』のアクションシーンは、まるで一コマ一コマが映像作品のカットのようなクオリティです。

作者・外薗健先生の緻密な描線と独特の間の取り方が、刀と刀が交差する緊張感を最大限に高めています。

刀が振り抜かれる瞬間の“空気の裂け方”、敵との間合いを詰める動作の“間”、そして一太刀に込められた“重み”。

どれもがリアリティを追求して描かれており、読む者の五感に訴えかけてきます。

少年漫画でありながらも、“命のやり取り”としての真剣勝負が描かれる点が、本作の大きな特徴です。

妖刀×異能の戦略バトル

『カグラバチ』に登場する「妖刀」は、それぞれに固有の異能が宿っています。

これにより、ただの力比べでは終わらない、複雑かつ知的な戦いが展開されます。

主人公・千鉱が操る妖刀「淵天」は、金魚を模した三つの能力「涅」「猩」「錦」を使い分けるという非常にユニークな設計。

- 「涅」では敵の妖術を吸収・放出し、

- 「猩」では身体能力を飛躍的に強化し、

- 「錦」では斬撃を遠距離まで飛ばすことが可能です。

これらの能力を瞬時に切り替えながら、状況に応じて戦術を組み立てていくスタイルが、読者に爽快な知的興奮をもたらします。

また、敵側もそれぞれ異なる妖刀を所有しており、戦闘では相性や奇襲、能力の読み合いが重要になってきます。

こうした“バトルの奥深さ”が、本作の大きな魅力の一つです。

ジャンプらしさを継承する重厚なテーマ

本作は「復讐」というダークな動機から始まりますが、単なる悲壮感で物語が進行するわけではありません。

千鉱は、父の敵討ちという目的を胸に秘めながらも、目の前で困っている人や、弱者のために剣を振るうことを選びます。

その姿勢に、ただのダークファンタジーでは終わらない、“ジャンプらしさ”――仲間を信じて戦う熱さや、不屈の意志――が宿っています。

複数の勢力が同時に動き、互いの思惑が絡み合う物語構造も見どころです。

謎の組織「毘灼」や、国家規模で妖術師を管理する「神奈備」、そして闇オークション「楽座市」など、舞台装置が多層的に絡み合い、物語に厚みを与えています。

物語が進むにつれて明かされる“父の死の真相”や“妖刀の起源”など、伏線の回収も丁寧に仕組まれており、読み応えは抜群です。

感想・レビュー・口コミ・評価

『カグラバチ』は連載開始直後から大きな話題を呼び、SNSを中心に爆発的な支持を集めています。

その評価は、作画の迫力やキャラクター性、ストーリーの構成力など、多岐にわたります。

ここでは、主に読者からのリアクションと、業界での評価の両面から、その魅力を振り返っていきます。

SNSで拡散された「画力」と「演出力」への絶賛

Twitter(現X)やInstagramなどのプラットフォームでは、初回掲載時から「絵が圧倒的に上手い」との声が多数投稿されました。

特に話題になったのは、刀を抜く瞬間や斬撃の演出における“間”の使い方、そして一瞬の緊張感を描く構図の巧みさです。

「まるで映像を止めたような一枚絵」と称されるように、1コマ1コマの完成度が高く、読者の目を奪います。

また、「表情の描写が静かに熱い」「目の描き方に物語がある」といった感想も多く、戦闘だけでなく“感情表現”のクオリティも高く評価されています。

主人公像と世界観の新鮮さ

読者の間で特に好意的に受け止められているのが、主人公・千鉱のスタンスと本作の空気感です。

「最初から復讐に向けて迷いなく進む主人公は珍しい」

「正義か悪かを語る前に、目的に向かって手を汚す覚悟があるのが新鮮」

こうした意見は、これまでのジャンプ作品ではあまり見られなかった“始まりから覚悟を決めている主人公像”への評価を示しています。

また、世界観自体も「ダークでありながらスタイリッシュ」「重たいのに読後感が悪くない」という声があり、ジャンル的にはダークファンタジーでありながら、“陰鬱さに沈まないバランス”も支持されています。

物語構成・キャラクターのバランス感覚

読者レビューでは「ストーリー展開が早いのに整理されていて読みやすい」という意見が目立ちます。

これは、無駄のない情報整理とテンポの良い導入構成が評価されている証拠です。

特に序盤で「父の死」「妖刀の存在」「敵対組織の登場」という要素を矢継ぎ早に提示しつつ、それを混乱なく読ませる力量は高く評価されています。

さらに、

「敵キャラにも背景があり、ただの噛ませではない」

「脇役のセリフにも人間味がある」

という意見から、メインキャラクター以外の造形にも読者が注目していることがうかがえます。

これは連載型作品として非常に重要なポイントです。

否定的な声とその背景

一方で、少数ながら批判的な意見も見られます。

- 「既視感のある設定が多い」

- 「ギャグの入り方にやや違和感」

という指摘があり、これらは過去の人気作との比較や読者のギャグ耐性によって評価が割れる部分です。

ただし、「それでも読んでしまう作画と世界観の完成度がある」というフォローが入っているケースが多く、批判というより“高い期待値”の裏返しとも取れます。

前述の通り、影響を受けた作品のエッセンスを取り込みつつも、それを独自の作風へと昇華させようとする努力が随所に見られる点は見逃せません。

客観的な受賞歴とメディア評価

口コミや感想と並び、客観的な評価も『カグラバチ』の価値を裏付けています。

ファン投票で選出される「次にくるマンガ大賞 2024」では、コミックス部門で堂々の第1位を獲得。

話題性だけでなく、読者の“継続して追いたい”という意志が数値として現れた結果です。

また、小学館漫画賞や講談社漫画賞といった大手出版社が主催する賞でも、最終候補作品に名を連ねており、プロの編集者や漫画家からも実力を認められていることがわかります。

こうした受賞歴は、流行に乗っただけの作品ではないことを証明しています。

「今、読まれるべき作品」であると同時に、「将来も語り継がれる可能性を秘めた漫画」として、多くの注目を集めているのです。

作者は外薗健氏

『カグラバチ』という独創的な世界観を創り上げたのは、若き才能・外薗健先生です。

その経歴は異色でありながらも、彼の作品に強い個性と深みをもたらしています。

ここでは、彼の経歴・作品歴・創作スタイル・趣味嗜好に至るまで、外薗先生の人物像を多角的に紹介します。

若き才能、異分野からジャンプへ

外薗先生は2000年生まれ、大阪府出身の漫画家です。

『カグラバチ』の連載が始まった2023年時点でまだ23歳という若さながら、すでに少年ジャンプの表紙を飾るほどの注目を集めています。

彼が最初に選んだ進路は、漫画ではなくプロダクトデザインの世界でした。

京都市立芸術大学のデザインBコースで、立体物の構造や美的感覚を学んでいた経歴があります。

この美術的バックグラウンドが、後に彼の作画に大きな影響を与えることになります。

特に、空間の使い方やアングルの大胆な切り替え、パースの精密さなどに、デザイン的センスが如実に表れています。

漫画への転身と“異能”の開花

外薗先生が漫画家を志したきっかけは、2020年のコロナ禍でした。

外出を控える中、自宅で過ごす時間を使って漫画を描き始め、そこにのめり込むようになります。

大学を中退して漫画一本に賭けたその決断からわずか数年で、『週刊少年ジャンプ』での連載にこぎつけたスピード感は驚異的です。

漫画家としての第一歩は、2021年に『炎天』で第100回手塚賞準入選を果たしたことに始まります。

その後も『まどぎわで編む』『ロクの冥約』などの読み切り作品を発表し、着実に実力と構想力を磨いていきました。

影響を受けた作品と、創作の軸

外薗先生が強く影響を受けた作品として挙げているのが、岸本斉史先生の『NARUTO -ナルト-』です。

動きのある構図、キャラクターの陰影、武器の持つ意味性など、彼の作品の随所に『NARUTO』からの影響が読み取れます。

ただし、模倣にとどまるのではなく、そこに“美術系の思考”や“現代的なテンポ”を融合させ、独自の作品世界を構築しています。

『カグラバチ』で描かれる妖刀や剣戟、そしてモダンな日本風ファンタジーの世界は、まさに彼ならではのバランス感覚が光る領域です。

創作に滲む“趣味とこだわり”

外薗先生の人物像を語る上で欠かせないのが、彼の“趣味”と“生活スタイル”です。

とくに映画とゲームからの影響は大きく、クエンティン・タランティーノ作品や『ジョン・ウィック』シリーズへの愛着を公言しています。

また、和の要素を取り入れたアクションゲーム『Ghost of Tsushima』もお気に入りで、こうした嗜好が『カグラバチ』の殺陣演出や舞台設定にも通じています。

加えて、外薗先生には「10年間自分で髪を切っている」というユニークなエピソードもあります。

この自己完結的なライフスタイルは、こだわりの強さや創作に対する集中力を感じさせるポイントのひとつです。

外からの情報に流されず、自らの感性と徹底的に向き合う姿勢が、作品のオリジナリティを支えているのかもしれません。

カグラバチはどこで読める?まとめ

- 電子書籍サイトebookjapanで読むことが可能

- 父を殺された少年・六平千鉱の復讐を描く剣戟バトルアクションである

- 物語の舞台は、妖術と呪物が日常に潜む現代日本をベースとした世界

- 謎の妖術師集団「毘灼」によって父は殺害され、6本の妖刀も奪われた

- 主人公は、父が最後に遺した七本目の妖刀「淵天」を手に戦う

- 敵対組織「毘灼」や公的機関「神奈備」など複数の勢力が物語を複雑にする

- 見どころは、映画のような臨場感と緻密な描写の剣戟アクション

- 妖刀が持つ固有の異能を駆使した、戦略性の高いバトルが展開される

- 復讐というダークなテーマの中に、仲間との絆などジャンプらしい熱さも描く

- SNSでは、連載開始直後から圧倒的な画力と演出力が絶賛された

- 読者投票で決まる「次にくるマンガ大賞 2024」コミックス部門で第1位を獲得

- 一部に設定の既視感を指摘する声もあるが、全体的な評価は非常に高い

- 作者は2000年生まれの若き才能、外薗健氏

- 作者はプロダクトデザインを学んだ経歴があり、作画の構図にそのセンスが光る

- 岸本斉史氏の『NARUTO』や映画『ジョン・ウィック』などから影響を受けている